2025 企劃職涯生存指南:TBSA 解析史丹佛 AI 研究的 5 大關鍵洞察

內容摘要 (Key Takeaways):

史丹佛大學數位經濟實驗室 (Stanford Digital Economy Lab) 最新研究指出,AI 不會全面取代人類,而是重塑工作結構。

研究發現 69.4% 的工作者期待 AI 接手重複性任務,以便騰出時間進行高價值創造。

對於 TBSA 商務企劃人員而言,核心競爭力將從「資料整理」轉向「戰略判斷」與「人機協作」。

本文結合 TBSA 企劃標準,解析如何利用 DARE 策略模型駕馭 AI 工具。

洞察一:AI 投資與實際需求的「錯位」與「歸位」

許多企業盲目追逐 AI 熱點,但史丹佛研究顯示,成功的 AI 導入必須基於真實需求。根據 TBSA 的商務企劃標準,這是一個典型的「資源配置」問題。

研究將工作任務劃分為三個區域,企劃人應專注於綠燈區的應用:

綠燈區(Green Light Zone)

技術成熟且員工意願高的任務(如:數據清洗、會議紀錄摘要)。這是 TBSA 建議企劃新手立即自動化的領域。

紅燈區(Red Light Zone)

技術成熟但員工抗拒的任務(如:高階決策、創意發想)。這顯示了「人類判斷」在企劃案中仍具不可取代性。

機會區(R&D Opportunity Zone)

機會區可謂是新創的黃金區,因為工作者自動化意願高,但目前技術能力尚不足,屬於需重新設計流程的領域。

TBSA 觀點:優秀的企劃書不是 AI 生成的文字堆砌,而是對市場痛點的精準洞察。請將 AI 視為您的「初階分析師」,將您的腦力保留在策略制定的核心。

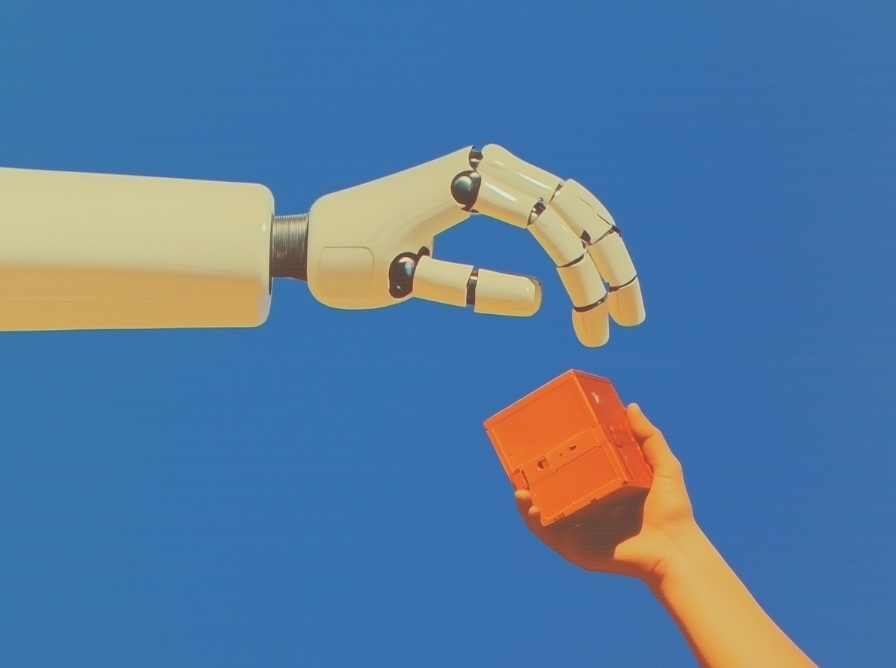

洞察二:人機協作 (Human-AI Collaboration) 是未來主流

研究數據打破了「AI 取代人類」的二元對立。事實上,大多數工作者傾向與 AI 建立「合作關係」。

• 數據佐證:在行政與金融分析領域,超過 40% 的任務獲得工作者正面的自動化評價。

• 創意領域的挑戰:在藝術與設計產業,僅有 17.1% 的任務被認為適合完全自動化,顯示出「原創性」與「美感判斷」仍是人類的護城河。

TBSA 觀點:不要把AI當成敵人,而是當成隊友。練習在工作中思考「哪些任務適合AI做?哪些需要我自己來?」同時保留決策和溝通的主導權。

洞察三:TBSA 企劃人應具備的「AI 賦能」策略

1. 掌握 DARE 決策模型

史丹佛報告中提及的決策邏輯,與商務企劃的 DARE 模型不謀而合,這也是 AI Prompt Engineering (提示工程) 的底層邏輯:

• D (Detect):用 AI 快速掃描市場數據,發現異常與趨勢。

• A (Analyze):利用 AI 進行多維度數據分析,但由人類解讀背後的商業意涵。

• R (Respond):由人類制定具體的戰略回應與行動方案。

• E (Evaluate):設定 KPI,持續評估成效。

2. 培養「高人類參與」的軟實力

研究指出,員工最擔心的是 AI「缺乏人情味」(16.3%) 與「信任問題」(45%)。這意味著以下 TBSA 核心職能將變得更有價值:

• 利害關係人溝通 (Stakeholder Management):AI 無法搞定複雜的辦公室政治或客戶情緒。

• 跨部門協作 (Cross-functional Collaboration):整合不同專業團隊的能力。

• 倫理判斷與品質把關:確保 AI 產出的企劃案符合企業價值觀與法規。

TBSA 觀點:先理解自己所在產業對AI的態度與風險。如果你在創意產業,AI或許是靈感輔助的工具,而不是取代者;如果你在數據密集產業,則要積極學習AI工具,否則可能很快落後。

比較表:傳統企劃 vs. AI 賦能企劃 (AI-Augmented Planner)

| 比較維度 | 傳統企劃人員 (Traditional Planner) |

TBSA AI 賦能企劃 (AI-Augmented Planner) |

|---|---|---|

| 時間分配 | 60% 資料蒐集與文書處理 | 60% 策略思考與決策判斷 |

| 工具使用 | Office 文書軟體 | Generative AI + 數據決策工具 |

| 核心價值 | 執行力、細心 | 洞察力、整合力、Prompt 設計力 |

| 產出速度 | 線性產出 (Linear) | 指數級產出 (Exponential) |

| 職涯風險 | 高 (易被自動化取代) | 低 (具備指揮 AI 的能力) |

洞察四:「處理人」成為未來職涯的致勝技能!

這份報告最實用的洞見,莫過於對未來關鍵技能的重新定義。

研究發現,許多目前高薪工作所倚賴的「資訊處理能力」,例如數據分析、知識更新等,隨著AI工具的成熟,將不再是最稀缺的工作技能。

相反地,那些目前薪資可能不高,但與人際互動、協調溝通、監督品質等相關的技能,在AI無法完全掌握的「高人類參與任務」中,反而更具長期價值。

簡單來說,未來職場的核心能力將從「處理資訊」轉向「處理人」。我們需要培養以下這些更具韌性的能力:

- 人際協作力:能與不同背景的同事、客戶順暢溝通。

- 決策判斷力:能綜合各種資訊,做出明智的判斷。

- 組織協調力:能整合資源、帶領團隊完成目標。

TBSA 觀點:主動練習「軟實力」,例如開會時不只講數據,也要能聆聽與整合意見;遇到AI能處理的資訊工作,就把精力放在培養判斷力與人際互動。

洞察五:想讓AI幫忙省時間,但最大的阻力來自「不信任」

那麼,工作者究竟期待AI幫他們做什麼?在這份調查中,有46.1%的任務獲得工作者正向評價,即使他們事先被提醒可能會因此失業或降低工作樂趣。

他們渴望AI的主要動機非常務實:「騰出時間去做更高價值的事」(69.4%)。其次是「任務太重複、太繁瑣」(46.6%),以及「希望提升工作品質」(46.6%)。

但在反對者之中,前三大顧慮也明確點出AI發展的挑戰:缺乏信任(45%)、擔心失業(23%)、害怕失去人味或溫度(16.3%)。

這提醒我們,AI要被大眾接受,不只要好用,更要「值得信任」、「尊重人性」。

TBSA 觀點:在使用AI時,養成「驗證」的習慣。對團隊來說,也可以建立「透明使用規則」,例如:哪些任務允許用AI,哪些需要人類把關,讓大家更安心。

常見問題 (FAQ)

Q1: 學習 AI 會讓初階企劃人員失業嗎?

A: 不會,但會改變工作內容。根據史丹佛研究,AI 能幫助初階人員縮短學習曲線。TBSA 建議初階人員應盡早考取 TBSA 商務企劃能力檢定,建立扎實的邏輯架構,才能懂得如何正確「問」AI 問題。

Q2: 企劃案可以完全用 AI 寫嗎?

A: 不建議。AI 擅長發散思考與文字生成,但缺乏對特定企業資源與市場脈絡的深刻理解。一份合格的 WBSA 標準企劃案,必須包含可行性分析與資源盤點,這是目前 AI 較難獨立完成的部分。

資料來源:

Stanford University